Mais filmes

O Conselheiro

(Nov 2013, publicado no semanário O País)

Riddley Scott une-se ao celebrado romancista Corman McCarthy e fazem um filme que é uma brutal e violenta descida aos infernos com a ajuda de nomes como Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Brad Pitt e Javier Bardem. Só que a maior parte da crítica diz mal e a bilheteira também não corre bem

O Conselheiro, que reuniria tudo para ser um bom filme - realizador, argumentista e elenco, vem sendo contudo implacavelmente devastado por maior parte da crítica e a receita de bilheteira também não está a correr nada bem.

O filme foi aguardado com bastante expectativa. E não era caso para menos. Riddley Scott de Blad Runner, Chuva Negra, o Gladiador, Gangster Americano, encetava nova aventura depois de Prometheu. O glorificado romancista Cormac McCarthy (Harold Bloom considerou-o um dos quatro melhores romancistas americanos da actualidade), cujas obras já haviam dado origem a filmes como Este País não é Para Velhos (2007), dos irmãos Coen, e também A Estrada (2009), de John Hillcoat escrevia, pela primeira vez um guião para cinema. O elenco reune nomes como Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Brad Pitt e Javier Bardem, cujo papel em Este País Não É para Velhos fora unanimemente elogiado.

Sabe-se que Ridlley Scott é um cultor da imagem cinematográfica. Até que ponto o argumento de Corman McCarthy se enquadra no seu estilo, até que pontos dois estilos fortes se conseguiriam articular? O enigma era se o minimalismo de McCarthy e o maximalismo de Scott conseguiriam casar-se ou, pelo menos, conviver. Digamos que o resultado não é perfeito mas que isso não impede a que seja feita, no futuro, outra justiça ao último filme de Scott e que venha a ser reconhecido tardiamente, o que já aconteceu com essa obra-prima que é Blad Runner.

A estória do filme centra-se num advogado de Dallas, ambicioso (Michael Fassbinder), prestes a casar, que fica a saber que correu mal um negócio de droga em que não se escusara em envolver-se. Um chorudo negócio paralelo de droga que mantém e consolida o seu status social. Curiosamente quando faz um favor a um cliente, entra numa espiral infernal de brutalidade e violência. Scott leva-nos com ele nesta sufocante descida aos infernos, para onde arrasta a noiva. Tudo é, ao mesmo tempo, moral e amoral. Não há concessões.

Mas há excelentes imagens e excelentes planos. O clima e a narrativa são tórridos. A sexualidade atinge uma elevada temperatura, e é sempre, ao mesmo tempo, paradoxalmente, muito 'cool'. O argumento de McCarthy levanta imensas questões sobre a condição humana. Questões filosóficas e morais.

Mas o filme não consegue sucesso de bilheteira. Há quem aponte o dedo a Corman McCarthy, como Peter Debruge, que não hesita em escrever na influente revista Variety que ´seja qual for o seu talento como romancista, McCarthy não faz manifestamente a menor ideia de como o drama e o suspense funcionam no ecrã, e concentra todos os seus esforços em criar diálogos barrocos e impenetráveis entre personagens estereotipadas e mal definidas'. O certo é que o público não adere, apesar da espantosa cena em que Cameron Diaz tem um orgasmo contra o pára-brisas de um Ferrari amarelo. E talvez, no caso deste filme, o público faça mal. Mas não há problema - haverá sempre a possibilidade de 'reprises'.

Os Marretas continuam um achado!

(Mai 2014, publicado no semanário O País)

Eis o segundo capítulo da nova série dos Marretas. Não desmerece do primeiro episódio e sobretudo do absurdo e delicioso humor do grupo liderado por Cocas, adoptando contudo agora um registo menos nostálgico mas ainda mais desconcertante e caótico

O aviso soa logo no início: isto é uma sequela e, como tal, pior que o original. Outra coisa não seria de esperar dos Marretas em mais uma reincidência no grande ecrã, dando continuidade ao regresso de há três anos e pela mão do mesmo realizador, James Hobins. Os Marretas habituaram-nos à rara e preciosa capacidade de não deixar nada à sua capacidade satírica, tão alegre e divertida quanto corrosiva, inspirando-nos a fazer o mesmo: exercitar essa saudável atitude que não nos tomarmos aborrecidamente a sério.

Outra coisa não seria de esperar, de facto, dos Marretas, senão duvidar festivamente dos limites das sequelas no momento em que eles mesmo se preparam para iniciar mais uma delas. Quando as luzes se acendem, quando o plateau se ilumina, quando o ecrã nos devolve os encantadores bonecos, é como se tivéssemos feito apenas um pequeno intervalo e retomássemos o nosso lugar para continuar a ver o filme anterior. À frente do Teatro dos Marretas ainda se aglomeram as pessoas que assistiram ao espectáculo com que terminava o anterior filme, no ar ainda pairam os acordes de 'Life´s Happy Song'. E para que não surgem quaisquer dúvidas ouve-se a música de Tony Bennet 'We're doing a sequel'. Cocas e a sua 'troupe' anunciam alto e bom som: 'Vamos fazer uma sequela, é o que fazemos em Hollywood. E toda a gente sabe que a sequela nunca é tão boa como o primeiro'. E, face a isto, os habituais 'críticos Marretas' contagiam-nos com um ataque de pânico de ir às lágrimas.

E os nossos amigos vão pois em busca de um 'enredo aceitável', que assenta na novidade de deixarem os Estados Unidos rumo à Europa em tournée, fazendo jus e amplificando a sua fama ao Velho Continente. Só que a digressão se depara com um imprevisto, o 'criminoso universal número um', Constantine, que é, sem tirar nem pôr, uma perfeita cópia do irresistível líder do grupo, o sapo Cocas. Ora, Constantine, um vilão com tiques de Robert DeNiro, fazendo-se passar por Cocas, engendra um engenhoso plano de assaltos nas cidades nas várias europeias (e são muitas, incluindo Berlim, Madrid, Dublin, Londres e mesmo a Sibéria, onde Cocas incrivelmente acaba por ir parar) visitadas pelos Marretas. A confusão instala-se. E só o extravagante, louco e prodigioso Animal desconfia da estranha arrogância que aparentemente se apossou de Cocas, que é colocado pelo 'criminoso número um' na incómoda situação de 'suspeito número um'.

Este segundo episódio da nova série de Os Marretas não nos remete para a nostalgia do antecessor, mas diverte seguramente os mais novos e brinda os mais velhos com um soberbo humor a que não falta inúmeras referências satíricas ao 'showbiz' e até a memoráveis obras cinematográficas como O Silêncio dos Inocentes, 007 - O Agente Irresistível e, paródia das paródias, a essa obra-prima cinematográfica que é O Sétimo Selo, do sueco Ingmar Bergman.

Depois, além da actuação dos bonecos, em que Cocas retoma o pleno protagonismo um pouco perdido para Walter no filme anterior, um Walter que, está visto, se integrou perfeitamente no grupo, e a eterna Miss Piggy se exibe no seu melhor, há as vozes emprestadas pelos actores Ricky Gervais, Ty Burrell, Tina Fey, Steve Whitmire, Eric Jacobson e Dave Goelz e há as participações especiais, de carne e osso, de Celine Dion, Christoph Walz, Salma Hayek, Dexter Fletcher, entre muitos outros.

Os Marretas Procuram-se é um filme que, não puxando ao sentimento, nos traz o caos impagável das enternecedoras figuras de feltro, que actuam nesta nova vaga de aparições cinematográficas sob a chancela da Disney, e delicia tanto os apaixonados pelo grupo como os mais jovens que não têm essa memória. Mas continua a ficar-nos a sensação de que o fabuloso teatro de marionetas que os Marretas povoam se adequa melhor à televisão. O sabor é outro. Já aqui o dissemos aquando da reaparição no grande ecrã de Os Marretas em 2011: 'o filme de James Bobin consegue ressuscitar o espírito do grupo, com o habitual sarcasmo e recriar a atmosfera de vaudeville tresloucada. Mas não deixa de se confrontar com a maior pecha da transposição da série televisiva para o grande ecrã: o facto de lidar com marionetas de feltro, o que impõe limitações'.

Tangerinas

(Ago 2015, publicado no semanário O País)

O realizador georgiano Zaza Urushadze aborda a guerra de uma forma simples, sem aparatos militares, em que a tensão entre dois jovens inimigos feridos que se vêem forçados a coabitar conduz à questão: porque se querem tanto matar um ao outro?

'Tangerinas' é um filme sobre a guerra em que a guerra não aparece, ou, expliquemo-nos, não nos são dadas dela as imagens de marca de filmes, marcados por combates, bombardeamentos, mortandades.

A guerra, nesta dimensão de barbárie real e também aquela que melhor se presta ao espectáculo, desaparece logo no início do filme, quando duas facções militares beligerantes se encontram e do confronto apenas sobrevivem dois militares, um de cada lado do conflito.

São acolhidos por dois fazendeiros que não desistem da sua terra e que não têm nada a ver com a contenda. Um ficara porque aquela era a sua terra, o outro não abdicava das suas tangerinas. Quando um militar pergunta a Ivo, um dos fazendeiros, se as caixas de madeira em que se senta são destinadas a explosivos ele responde-lhes com uma serenidade determinada que 'não, são para tangerinas'.

Ivo (Lembit Ulfsak), o velho estoniano que se recusa a abandonar a sua terra, e Margus, o seu velho amigo e vizinho que não deixa o seu pomar de tangerinas, são apanhados no fogo cruzado de um conflito étnico que opôs, no início da década de 1990, georgianos recém-independentes e abecásios secessionistas, os quais contavam com o apoio de russos e chechenos. Os dois velhos deixam as famílias partir de volta para a Estónia mas permanecem aonde entendem pertencer, alheados da guerra e suas motivações.

O seu quotidiano é perturbado quando chechenos e georgianos têm um confronto perto da propriedade de tangerinas. Dos seis homens que se combatem apenas dois sobrevivem, gravemente feridos. Ivo e Margus resolvem acolher o checheno Ahmed (Giorgi Nakashidze) e o georgiano Niko (Misha Meskhi).

Os dois inimigos vão ter de coabitar sob o mesmo tecto, pois prometeram a Ivo que não se matariam um ao outro, mas a tensão entre eles é feroz. Os elegantes, e até bucólicos, cenários do filme não nos deixam esquecer que tudo o que ali se passa está envolto pela guerra e a narrativa explora as relações entre os dois militares com intensidade sem cair no humanismo piegas ou em juízos morais.

Não se trata de defender um anti - belicismo primário mas de indagar se, para além das ideologias, para além do ódio ou da raiva ditada pelas ideologias, a humanidade de cada um dos beligerantes poderia desenhar uma ponte para o outro.

As relações entre os quatro personagens são bem ilustradas na cena em que os dois velhos estonianos e os dois jovens soldados comem fora de casa e Ivo propõe um brinde à morte, a única coisa que contava para os jovens. Estes vão-se interrogando, no meio da sua 'guerra fria', sobre o que os levou até ao conflito. A narrativa constrói-se com o desenvolvimento das questões primordial para cada um dos militares: porque é que se querem matar um ao outro, quais as suas verdadeiras motivações, será que justificam a morte?

O realizador e argumentista georgiano Zaza Urushadze prima pela simplicidade, conseguindo, com base na tensão narrativa e excelentes interpretações, prender o espectador, sem ter que recorrer à exposição espalhafatosa do horror da guerra. Este é tacitamente, mas nem por isso menos duramente, percebido nas relações entre os quatro personagens.

'Tangerinas' é um filme inteligente sobre a humanidade e não surpreende que tenha merecido uma nomeação para o Globo de Ouro e para o Óscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro (Estónia).

'O cinema é uma grande fraude' diz-se, a certa altura, em 'Tangerinas'. Muitas vezes é mesmo uma fraude, uma pura indústria de entretenimento que confere efeitos especiais a ideologia disfarçada de evidência ou lugar-comum. Mas, no caso de Zaza Urushadze, a acusação não pega.

Sin City: Mulher Fatal

(Set 2014, publicado no semanário O País)

Sin City, nesta nova versão de Robert Rodriguez e Frank Miller, consegue transpôr com grande magia a banda desenhada da série em que se baseia para o grande ecrã, com um deslumbrante talento visual, que chega a ser poético e um humor que nos faz vibrar

Sin City, Mulher Fatal é uma versão 'cool', contemporânea, cheia de talento, da melhor tradição do chamado 'cinema noir' do cinema e da arte americana. É um bom filme, que transpõem imagens espectaculares proporcionadas pela computação gráfica mas também pela elevada qualidade da fotografia.

A estratégia que escolhe para tirar partido, numa penada de, de três estórias ´noir´ recolhidas nos 'Comic Books' é muito eficaz, fazendo, com base nelas, um filme que honra uma das mais preciosas heranças da actual grande produção cinematográfica norte -americana, o grande esteio da indústria do cinema actual. Os autores convocados são de primeiro plano, um Rodriguez, de facto deslumbrante na escola de Tarentino, e o próprio Frank Miller, autor de uma banda desenhada de primeira água que factura milhões em todo o mundo.

A narrativa, quase sempre em 'voz-off', arrasta-se completamente nos gloriosos estereótipos daquele que é seguramente não só o grande novelista norte-americano de policiais como uma das grandes figuras da literatura norte-americana contemporânea, Raymond Chandler (a leitura de a 'Dama do Lago' é obrigatória). Para quem não conhece Chandler, a 'voz-off' que abre as cenas passa por um estilo narrativo muito especial e muito saboroso, principalmente para quem não conheça Chandler. Aqui o chamado 'filme negro' está bem respaldado na banda desenhada original e na memória da literatura 'negra' norte-americana.

A história do filme combina três volumes da série - The Hard Goodbye, The Big Fat Kill e That Yellow Bastard - que funciona mais como uma introdução. As mais desenvolvidas são a da dama fatal ('the lady is the trap', diria Sinatra), que não olha a meios para obter riqueza e poder) e do cruel e corrupto governador da cidade, onde subsiste uma resistência à sua prepotência, precisamente na parte baixa da cidade, dominada por mulheres.

Não foi à primeira que Robert Rodriguez, que coleccionava a série em banda desenhada desde que, em 1992, esta chegou às lojas, alimentando, desde então, o projecto de realizar uma longa-metragem nela baseada convenceu Frank Miller. O criador da banda desenhada não se mostrava disposto a vender os direitos de adaptação da sua obra para filme. Mas Rodriguez porfiou, apresentou a Miller uma curtíssima metragem, de 3 minutos e Miller logo se mostrou rendido ao projecto.

A banda desenhada passava para o cinema sem tons de cinza, sendo a cor utilizada como um elemento narrativo, acentuando, no meio de um alto contraste entre o negrume e o branco, os pontos essenciais das estórias.

A brutalidade dilui-se completamente na figuração gráfica característica da banda desenhada, em que o sangue ora é uma mancha inverosivelmente encarnada ora se pulveriza na chuva de bolhas brancas libertada pela pancadaria.

O espectáculo visual proporcionado pelo digital, que fica a dever muito ao filme ter sido filmado a cores (contra panos verdes), passando depois para o preto e branco, não deixa ninguém indiferente.

O recurso à memória doo cinema não torna, só por si, um filme bom, mas quando é utilizada com subtileza leva o espectador a experimentar soluções já comprovadas, algumas delas mitificadas.

Para além da extrema qualidade da banda desenhada, da excelente adaptação de Rodriguez, Sin City ainda apresenta um casting de peso, com destaque para Eva Green, que mais uma vez se assume como mulher fatal destituída de quaisquer princípios morais, papel que ensaiou já na sequela de 300, também baseado em Frank Miller. Fica divina no papel. Interpretam ainda Sin City, Mickey Rourke, de volta ao cinema, um truculento ex-criminoso, um 'tanque' imparável feito de músculo, que procura vingar a morte de uma prostituta, Benicio Del Toro, que faz de Jackie Boy, Clive Owen, no papel de Dwight e a chefe das amantes de aluguer, Gail, é Rosario Dawson.

That Yellow Bastard, a mais violenta das três histórias, traz-nos Bruce Willis como Hartigan, um detective que foi parar oito anos a uma prisão infernal por impedir que o filho pedófilo de um político influente fizesse mais uma vítima. Ainda há Jessica Alba na pele de uma stripper de quem se está sempre à espera que mate alguém na plateia.

Sin City, nesta nova versão, é um filme de duros, de gente atirada para o lado 'negro' da vida, que consegue transpor com grande magia a banda desenhada da série em que se baseia para o grande ecrã, com um deslumbrante talento visual, que chega a ser poético e um humor que nos faz vibrar.

Sabotagem

(Abr 2012, publicado no semanário O País)

Terminada a sua incursão pela política Arnold Schwarzenegger voltou aos ecrãs, só que este seu último filme, assinado por David Ayer, não é seguramente um dos seus melhores

O mínimo que se poderá dizer de Sabotage (ou Sabotagem, em português), o último filme de Arnold Schwarzenegger após o termo da sua incursão pela política, é que é pouco plausível. Apesar das sucessivas reviravoltas e das cenas de acção marcadas pela extrema violência, todo aquele 'pastel' de brigadas especiais de polícias antinarcóticos, cujo carácter não se distingue muito do evidenciado pelos narcotraficantes que perseguem, acaba por suscitar o bocejo e é sobretudo, insistimos, pouco plausível.

David Ayer, o realizador, ex-marinheiro das forças navais norte-americanas e conhecedor da criminalidade de certas áreas de Los Angeles, onde viveu, já se tinha evidenciado a esmiuçar a vida, dura, dos agentes da ordem, que muitas vezes ultrapassam a fronteira da legalidade que é suposto defenderem, confundindo-se nos seus métodos com os bandidos que perseguem (lembramo-nos particularmente de Dia de Treino e Fim de Turno). Mas se, confessamos, sem duvidar das virtualidades deste dois filmes, que abordam com um certo ar documental, com um certo 'realismo', trata-se de um tema que não nos fascina (e que atinge os píncaros da abjecção na sua versão televisiva em Cops, embora deva ser muito popular a avaliar pelas doses industriais em que é impingida pelo canal de cabo Fox Crime), Sabotage é francamente a sua pior criação. É certo que Ayer continua a exibir algum pulso nas cenas de acção mas todo o resto é uma trapalhada sensaborana, que nem a meritória ideia de quase meter polícias e malfeitores no mesmo saco é capaz de salvar.

Já Schwarzenegger canastrão não perdeu a capacidade de dizimar tudo à sua volta, conseguindo, no entanto, compor um personagem consentâneo com a sua idade e esforçando-se por... representar. O fiasco em que resulta o filme não é culpa dele nem do restante elenco, que é, aliás, de qualidade.

Afinal, e aqui está a ideia interessante, a brigada especial antidroga não é mais que um grupo de mercenários impiedosos que rivalizam com a brutalidade dos traficantes que perseguem. E Ayer até tenta dar algum espaço ao drama e algum oxigénio aos actores, mas tanto o argumento de Skip Woods como a condução narrativa de Sabotage atrapalham-se de todo em incongruências disparatadas. Fica apenas um indício quanto à indagação dos limites que pode atingir a vingança quando ela é mais que justa, quando, no 'twist' final Schwarzenegger suborna um polícia mexicano com o produto de um roubo, em volta do qual gira toda a trama do filme, para trucidar quem massacrou cruelmente a sua família, suicidando-se no empreendimento. É, de facto, o melhor que o argumento nos consegue oferecer, pena que o faça apenas no desfecho das perto de duas atribuladas, mas nem por isso apelativas, horas de duração do filme.

Para os apreciadores do género, e particularmente para os indefectíveis de Arnold Schwarzenegger, registe-se que Sabotage tem o seu ponto de partida no assalto por uma equipa operacional da norte-americana DEA (Força Administrativa dos Narcóticos) à sede de um perigoso gang de narcotraficantes, uma operação coroada de êxito, em que, além de varrer a tiro os malfeitores, a brigada especial implode com milhões de dólares empilhados num compartimento, apropriando-se de dez milhões. No entanto, o produto do roubo acaba por desaparecer. Sob a equipa de operacionais desaba a desconfiança das chefias e os seus membros começam a ser eliminados um a um. Instala-se a desconfiança no seio do grupo e as revelações sucedem-se nas tais reviravoltas sucessivas de que falámos.

Sabotage é, quanto a nós, uma perda de tempo mas, para muitos, será mais uma oportunidade para matar saudades de Arnold Schwarzenegger, que contracena, entre outros, com Sam Worthington, Olivia Williams, Terrence Howard, Joe Manganiello, Harold Perrineau, Martin Donovan e Mireille Enos.

Sex Tape - O Nosso Video Proibido

(Jul 2014, publicado no semanário O País)

O tema até é daqueles que suscita a curiosidade do público, mas as expectativas saem goradas pois Cameron Diaz e Jason Sagel mais não conseguem acrescentar a um argumento sem piada desempenhos deslavados. Tudo espremido ficam as posições experimentadas pelo casal, alguns raros assomos de humor autêntico e muita publicidade à Apple

Cada vez mais gente se vai dando conta, por as sofrerem na 'pele', das armadilhas da 'net'. Expõem-se demais e depois....Zás!...Vêm as inconfidências, as inconveniências, as inoportunidades. Que, ainda por cima, embora já haja um movimento que procura derrubar esta característica da internet, não se podem apagar, ficam a pairar no ciberespaço, para vergonha, humilhação ou preocupação dos seus autores 'ad aeternum', ou seja, são percalços, mais ou menos graves, que ganham o estatuto de imortalidade.

Sex Tape - O Nosso vídeo Proibido é uma estória construída em torno de um desses azares. Annie (Cameron Diaz) e Jay (Jason Segel) atravessam uma fase de esmorecimento da paixão no seu casamento. Muitos absorvidos pelas respectivas profissões e pelas duas crianças que geraram têm cada vez menos tempo um para o outro. Decidem então dar um novo fôlego ao matrimónio fazendo um vídeo caseiro em que fazem sexo, experimentando as mais diferentes posições. Só que não contavam que o vídeo fosse acidentalmente parar à 'nuvem' (a 'cloud'), uma situação perfeitamente possível já que o computador pode estar configurado para replicar imediatamente um ficheiro que nele se crie na 'nuvem'. O vídeo que era para ser íntimo tornando-se público e, assim, acessível a todos os seus amigos. Promete-se, a partir deste imbróglio, uma comédia divertida, um dos blockbusters do género mais badalado na presente estação (aqui Cacimbo, ao Norte Primavera/Verão) - a outra comédia que se anuncia é a francesa Que Mal Fiz Eu a Deus?

O que acontece é que tudo é muito pouco divertido e nem a presença de Cameron Diaz e Jason Segel, com um desempenho sofrível, safam o filme. Há um momento ou outro que até chega a ter piada mas, no conjunto, a vontade de rir que suscita é mesmo pouca. Há umas brincadeiras de Segel com o cão que até são engraçadas, há as diferentes posições que o casal experimenta e pouco mais.

Mas o que há, e com inusitada intensidade, é a presença dos artefactos da Apple, sejam Ipads, sejam Mackbooks, sejam Imacs. Em algumas cenas a panóplia tecnológica da marca da maçã aparece em peso. Tratar-se à afinal de um anúncio da Apple em formato de longa-metragem? A dúvida fica...

É claro que o tema do filme não deixará de atrair espectadores. Porque é algo que pode acontecer a qualquer um mais distraído ou mais desprevenido. E porque há sempre a curiosidadezinha de ver o que consta afinal do tal vídeo e quais as posições adoptadas, que não esgotam, avise-se, o manancial do Kamasutra. Só que os que vão à espera de uma comédia adulta, picante, provocante, pisando os terrenos do erotismo ou mesmo da pornografia, tendo como base uma ideia que dava para interpelar a nossa relação, ou antes, a relação da nossa intimidade, com a internet, desiludam-se. Fica tudo a meio caminho entre a comédia adulta e a comédia romântica, acabando por não ser nem uma nem outra. Nem picante nem sequer sal se encontra no filme, pontuado por interpretações deslavadas. Enfim, uma pequena distracção para preencher sofrivelmente umas horas de ócio e destinada a ser facilmente esquecida.

Sicario

(Out 2015, publicado no semanário O País)

A ética norte-americana no que respeita a combates a ameaças externas já não é o que era. 'Sicario - Infiltrado', do canadiano Denis Villeneuve, confronta os princípios de uma agente dos serviços secretos com os métodos utilizados por homens temperados nos conflitos da era pós 11 de Setembro. A tradição do cinema 'político' retomada com grande eficácia

Os padrões morais vigentes nos Estados Unidos, ou, pelo menos, entre alguns sectores da sociedade norte-americana, foram bastante relativizados no pós 9/11 ('nine/eleven'), ou seja, o 11 de Setembro de 2001, a data do ataque terrorista da Al Qaeda às torres gémeas do World Trade Center.

Não se adoptou explicitamente como imperativo ético nacional e oficial, a 'moral dos fins', em que estes justificam os meios, mas a dúvida insinuou-se quanto à rectidão e, mais propriamente, à condução imaculadamente legalista de certos processos e operações.

A moeda de troca, face aos métodos empregues por terroristas, traficantes e outra gente de poucos ou nenhuns escrúpulos, passou a ser outra que não aquela que se apresenta de face legalmente polida pois as autoridades norte-americanas passaram a confrontar-se com a real eficácia da sua resposta ao desafio de um novo tipo de terrorismo que se atreveu a atacar os Estados Unidos no interior do seu próprio território.

Instalou-se o espírito de retaliação da era George W. Bush e Guantánamo é o mais conhecido exemplo da adopção de métodos 'heterodoxos' para resolver problemas que escapam aos trâmites da criminalidade, ou até do terrorismo, convencionais.

Claro que não.

O tema não é novo e, no quadro da ideologia norte-americana que, na representação espectacular que lhe confere supremacia, desde há muito que convivem os valores tradicionais de justiça e integridade e prevalência do 'bem' como o criticismo das acções mais ou menos secretas e mais ou menos aceitáveis dos serviços secretos e forças especiais dos Estados Unidos mundo fora. Só que este criticismo se exercia, aparentemente, como o contraditório da moral oficial. Ora, esta deu uma guinada após o 11 de Setembro e passou a legitimar os meios que antes eram objecto de crítica por parte de autores (uma certa 'esquerda' americana, para facilitar as coisas) que exerciam a denúncia ao recurso desses mesmos meios pelas diferentes sedes de poder.

Olho por olho dente por dente, ou seja, não se pode ter escrúpulos com quem não os tem, assim se pode resumir esta nova ética pós '9/11' da era Bush. Há uma pergunta em 'Sicario - Infiltrado', do realizador canadiano Denis Villeneuve, feita a Kate Macer (Emily Blunt), uma agente especial do FBI que se guia pelos valores tradicionais da justiça, rectidão e honestidade, que resume este novo estado de espírito: 'Há dois anos que andas a fazer raides e a tirar pessoal das ruas. Sentes que chegaste a algum lado?'.

Depois de se confrontar com uma descoberta macabra no decurso de uma investigação levada a cabo no Arizona, em que Kate e a sua equipa descobrem dezenas de cadáveres numa casa prestes a explodir, numa operação em que é ferida e dois colegas são mortalmente atingidos, a agente especial é recomendada por Dave Jennings, o seu superior, a Matt Graver, um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros que pretende juntar um grupo integrando os melhores agentes para encontrarem os responsáveis do crime do Arizona.

Kate aceita integrar a missão e cruzar a fronteira com o México, inserida numa equipa chefiada por Matt Graver (Josh Brolin), coadjuvado por um misterioso personagem, Alejandro (Benício Del Toro), de passado duvidoso.

Para lá da fronteira está uma zona árida, de guerra, onde a guerra contra os narcotraficantes é feita de acordo com a forma de actuar de homens experimentados em palcos de conflito e que questionam sistematicamente os princípios de Kate. E tudo isto não se passa num país distante, mas mesmo ali às portas dos Estados Unidos.

Já conhecíamos o realizador Denis Villeneuve de 'Raptadas' e 'O Homem Duplicado', este último filme a transposição, para uma paisagem urbana canadiana desértica e amarelada, de uma obra do Nobel português da literatura, José Saramago. Uma adaptação pouco feliz e, sobretudo, penosamente arrastada. Já esta sua incursão, com 'Sicario', ao tema do narcotráfico e, mais globalmente, ao cinema 'político' norte-americano, que teve notáveis expressões nos anos de 1970, não tem nada de 'chato'.

É envolvente, muito bem filmada, com uma montagem exemplar de Joe Walker, interpretações excelentes (com destaque para Benício Del Toro), uma fotografia brilhante de Roger Deakins e uma banda sonora que sublinha impecavelmente a narrativa da autoria de Jóhann Jóhannsson. O tema em que assenta o argumento do estreante Taylor Sheridan é muito bem contado e é, acima de tudo, isso que distingue um bom filme, a capacidade de abordar com criatividade um tema interessante e narrar com mestria uma estória.

As sequências impressionantes, como a passada no túnel, fazem passar desapercebidos o recurso a alguns estereótipos e um ou dois lapsos no argumento. Apresentado e aclamado no 68º Festival de Cannes, 'Sicario: Infiltrado' perfila-se como um dos candidatos aos Óscares de Hollywood deste ano, e poderá muito bem arrebatá-los em algumas categorias como a fotografia e a banda sonora.

O 'RoboBop' de Padilha

(Mar 2014, publicado no semanário O País)

O brasileiro José Padilha assegura, com destreza, o ressurgimento de RoboCop, mas está longe de ter conseguido reabilitar o ícone de ficção científica criado por Paul Verhoeven na década de 1980

Após ter caído em desgraça mercê das suas desastradas sequelas, a icónica saga de ficção científica dos anos de 1980, RoboCop, volta ao grande ecrã (no pequeno ecrã nunca funcionou muito bem) sob a direcção do brasileiro José Padilha, o mesmo de Tropa de Elite (um e dois). Este remake é assim uma espécie de 'Robobop' - o 'BOPE' é o corpo especial da polícia brasileira exposto em Tropa de Elite -, em que está ausente o sentido de humor negro e de afiada sátira política de Paul Verhoeven (realizador que criou o filme original), mas entra a experiência (e a argúcia, que no primeiro Tropa de Élite passa por ambiguidade) de Padilha em matéria de filmes 'realistas' sobre a violência no combate ao crime.

Melhor fora que a MGM, depois de ver Tropa de Élite, tivesse confiado a Padilha um filme original em vez de achar que ele era a pessoa indicada para repôr o personagem desenvolvido por Verhoeven na base do argumento escrito por Edward Neumeier e Michael Miner. É que esta versão de RoboCop, não sendo de deitar fora, está longe de ser um bom filme. Polarizou a crítica e alguns críticos norte-americanos ter-se-ão, no fundo, sentido 'incomodados' pela visão que Padilha tem dos Estados Unidos, assim como muitos brasileiros se terão regozijado com as alfinetadas que o filme contém ao vizinho do Norte (e também com o facto da produção integrar um bom punhado de brasileiros), alfinetadas que chegam, de facto, a ser saborosas, mas estes episódios não tornam RoboCop um bom filme. É tudo demasiado padronizado e Padilha nem tira partido, na sua senda crítica, do facto da cidade de Detroit, onde decorre a acção, se ter convertido numa distopia realizada, a imagem real do pesadelo da desindustrialização (ou, pelo menos, de uma certa desindustrialização) norte-americana, resumindo-a a mero cenário. O que se compreendia no filme original de Verhoeven, o seu tempo e as suas motivações eram outras, mas não se compreende no contexto da senda crítica por que Padilha tenta enveredar.

O que leva o espectador a perguntar: porquê ressuscitar Murphy, à semelhança do que faz a OmniCorp, a empresa oportunista, exemplo acabado da ganância capitalista, que se aproveita da tragédia que se abate sobre o agente Alex Murphy, vítima do crime e da corrupção, para com o que restou do seu corpo depois de uma tentativa de assassinato criar uma criatura meio homem, meio máquina, que incarna o polícia super-eficiente do futuro?

Não há motivo plausível. O RoboCop original procurava a sua memória humana. Este lembra-se de tudo. E se essa recordação lhe dá, desde o início, uma faceta mais humana, desencadeia um ajuste de contas impiedoso e generalizado: com a voracidade lucrativa da indústria, com a falta de ética da ciência, com a corrupção na polícia, com o papel oportunista dos media, com a informação excessiva que transborda por todo o lado e caracteriza a actual sociedade em rede, marcada pela desinformação. Se nesta catadupa de temas se perde a ironia cortante, e muito singular, que notabilizara o filme original, também é verdade que esta amálgama de temas e debates acaba por conferir ao filme de Padilha uma dimensão esquizofrénica, decalcando a esquizofrenia informativa em que vive a sociedade actual. O que significa que este relançamento (pelo final tudo indica que a franquia é para continuar) da saga até marca pontos no meio da confusão que cria, ou antes, pela confusão que cria. Tira também bom proveito da evolução dos efeitos especiais, com requintes sonoros e visuais que não estavam ao alcance de Verhoeven.

Joel Kinnaman dá-se bem conta da tarefa de substituir Peter Weller como RoboCop mas o resto do elenco, onde constam nomes como os de Samuel L. Jackson e Michael Keaton, não faz nada de registo.

Padilha

produz aceitável entretenimento. Mas era, de facto, escusado entrar na grande

indústria pela mão de RoboCop.

Os Rivais

(Out 2013, publicado no semanário O País)

Ron Howard aborda a rivalidade por dentro do 'circo' da Fórmula 1. Daí resulta um filme apaixonante, que consegue manter ao mesmo ritmo o drama dentro e fora de pista e nos oferece interpretações de primeira grandeza. Rush - Duelo de Rivais é uma narrativa muito bem desenvolvida, com base num sólido argumento e numa impecável reconstituição de época

É um excelente filme sobre Fórmula 1 mas é sobretudo uma narrativa construída com mestria sobre o sempiterno tema da rivalidade entre duas pessoas. O primeiro a dar uma densidade dramática, para além da que se desprende dos riscos inerentes ao 'grande circo', com os bólides a ultrapassarem, numa vertigem, todos os limites de velocidade, num permanente desafio à destreza e resistência humanas.

Rush - Duelo de Rivais centra-se na relação entre o fogoso e irreverente piloto inglês James Hunt e o cerebral e engenhoso corredor austríaco Niki Lauda. Nos finais da década de setenta eram as estrelas mais brilhantes no firmamento da Fórmula 1. A rivalidade entre eles tornou-se lendária, contrapondo duas personalidades quase antagónicas ainda que, estranhamente, com etapas idênticas no caminho que 'correram a alta velocidade' até atingir a celebridade. O duelo entre os dois culmina no circuito de 1976, quando Lauda, após um acidente gravíssimo que o desfigurou, opta muito fria e racionalmente por desistir na prova decisiva e Hunt é forçado a uma recuperação arrepiante para conseguir chegar ao fim no lugar que lhe permitia conquistar o campeonato.

Para Lauda e Hunt o dia-a-dia e a morte têm significados radicalmente diferentes. Em cada um deles a extrema competitividade busca a adrenalina em substâncias diferentes. A sua atitude na pista é um perfeito reflexo das suas opções na vida. Hunt (Chris Hemsworth) é errático, boémio e mantém um casamento instável com Suzy Miller (Olivia Wilde). Lauda (Daniel Bruhl) é frio e metódico, disciplinado e mantém uma relação estável com Marlene (Alexandra Maria Lara). Apaixonado pelos carros (revela uma perícia singular para a maquinaria), o austríaco aborda racionalmente as corridas e encara-as como o exercício de uma profissão. E, no entanto, há circunstâncias nos percursos dos dois homens que os aproximam, entre as quais o facto de terem afirmado os seus talentos contra a vontade dos progenitores. Mas a ligá-los há fundamentalmente o que é demasiado humano: o drama. Os rivais são as duas faces da mesma moeda.

O primeiro mérito de Ron Howard - de Uma Mente Brilhante (2001) e do Código Da Vinci (2006) - foi ter notado que nunca se fizera um filme sobre a Fórmula 1 que explorasse a intensidade dramática dos seus bastidores, das outras paixões que não apenas a paixão pela velocidade de homens que vão para além de todos os limites. Le Mans centrava-se quase exclusivamente nas corridas e Grand Prix mostrava, acima de tudo, como filmar eficientemente o circuito. Senna é um documentário conseguido.

Howard tira completamente partido do material escolhido, para o que conta com contributos preciosos dos actores: Bruhl é estupendo, conferindo alma à personagem de Niki Lauda, Hemsworth, fora do habitual registo de super-herói, dá total consistência à rivalidade entre os dois homens. Também Alexandra Maria Lara tem um desempenho marcante. A vitória de Howard passa ainda pelo sólido argumento de Peter Morgan (A Rainha, Frost/Nixon, Hereafter - Outra Vida) e por uma narrativa que não só logra que os protagonistas excedam os limites sobre o asfalto e na rivalidade que os opõe sem excluir o respeito mútuo, como evita qualquer resquício de tentação moralista de tomar partido por um deles. A recriação da época, que leva a assinatura do designer Mark Dirby, é excepcional, a fotografia de Anthony Dod Mantle - de Apolo 13 e Resgate - muito convincente, com as imagens das corridas a apresentarem um certo grão, o que lhes dá maior verosimilhança face aos idos de 1976. A banda sonora de Hans Zimmer acerta em cheio.

Ron Howard consegue fazer um filme apaixonante que consegue manter ao mesmo ritmo o drama dentro e fora de pista. Rush - Duelo de Rivais encantará seguramente os apaixonados pela Fórmula 1. Mas também deslumbra os que não o são.

O favoritismo de A Favorita

(Fev 2019, publicado no diário O País)

Em breve se saberá quantos óscares vai arrebatar. A Favorita, do grego Yorgos Lanthimos, dá-nos uma narrativa brilhante e burlesca sobre o poder, a intriga e o sexo no palácio de Ana, rainha da Grã-Bretanha e Irlanda

A Favorita, um dos filmes favoritos aos óscares deste ano, suscita uma reflexão sobre a 'qualidade' civilizacional de um Ocidente que prega ao resto do mundo o avanço da sua sociedade, da sua política e da sua economia. A Favorita passa-se numa Inglaterra em ascensão e que, com Ana, se tornaria o Reino da Grã-Bretanha e da Irlanda. Bem vista na tradição oficial britânica, a rainha Ana é retratada em A Favorita como uma espécie de mentecapta a quem a política interessa apenas para satisfazer as suas compulsivas paixões homossexuais. Um vício a que se dedica praticamente a 100%, sempre que as maleitas que a afectam o permitem, entre os coelhos (sim, coelhos em carne e osso que até surpreenderiam o doutor Freud), símbolos de uma fertilidade desgraçada (a dela, rainha, não a dos coelhinhos...), que coabitam os seus aposentos. O cenário é de putrefacção encastrada nos ouros e cetins da corte e povoada pela faces patéticas de homens afeminados num reino governado por mulheres, que resgatam o orgulho na intriga e se lambem em devaneios lascivos. Solidão do poder? Qual! Decomposição do poder. É lama que cheira mal. E, no entanto, não se tratou de um período decadente, mas de uma etapa na rota rumo à hegemonia sobre o planeta. Esta aparente dissolução moral passa-se numa Inglaterra que é o berço da democracia, onde a rainha ainda tem a última palavra, mas as duas forças parlamentares,' toris' e 'whigs', exercem uma vasta influência nas decisões. A Inglaterra, doravante unida à Escócia e Irlanda, estava prestes a tornar-se a verdadeira primeira potência global, importando matérias-primas das suas possessões noutros continentes para transformá-las nas suas indústrias do Lancashire.

Uma história inglesa contada por outro ocidental, um grego, que leva a sofisticação da narrativa ao cume do burlesco, oferecendo-nos uma fotografia notável, na definição da cor e da iluminação, e um guarda-roupa, uma composição dos personagens e uma coreografia de luxo. Hollywood, sempre virada para o rigor das reconstituições histórica ao estilo da BBC (tipo O Discurso do Rei), verga-se perante este filme sobre a pornografia política e social que reinou numa época marcante para a história do Ocidente.

Yorgos Lanthimos (Canino), o realizador de A Favorita, é o ponta de lança da nova vaga do cinema grego. Já conhecíamos o seu talento de Amor em Tempos de Cólera. Agora, apetrechado de outros recursos, como a presença das actrizes Olivia Colman, no papel de rainha Anne, Rachel Weisz, na de Sara Churchill, Duquesa de Marlborough - confidente, conselheira (e amante em segredo) da monarca -, e Emma Stone, no de Abigail, a recém-chegada prima de Sara, vértices vistosos de um triângulo amoroso em que as mulheres utilizam o poder como arma de sedução. Três soberbas interpretações.

E o espectador não deixará de notar que os 'bons' não ganham necessariamente no final da fita, pois, no caso, quem fica com a 'mocinha', perdão, com a rainha, nem é a criatura que mais sentido de Estado revela. Um excelente filme, a não perder.

Eastwood ou como fazer arte sobre a velhice

(Fev 2019, publicado no diário O País)

Eastwood está, perto dos 90 anos, de volta com um filme notável, baseado no facto improvável, mas real, de um velho transportar droga

Clint Eastwood consegue mesmo nos seus momentos menos altos aprofundar os traços do retrato que faz do homem envelhecido e desencantado, mas atento aos pequenos encantos da vida e ainda intransigente, duro, consigo próprio e os outros, incapaz de negar um imperativo moral. Olha para a América do Norte e o seu cinema pela lente de um grande clássico. Após ter criado, com actor, personagens carismáticas no papel de polícia ou de cowboy, Eastwood impõe-se como realizador com a aura dos grandes clássicos de Hollywood, na linha de um épico Jonh Ford.

Surpreende-nos pela composições que dá ao seu personagem que é, afinal de contas, o mesmo e conduz-nos a uma reflexão singular sobre a velhice. Uma idade que, na sociedade contemporânea, parece interessar apenas, e cada vez mais, como mercado para os cosméticos que garantem adiá-la ou atenuá-la ou então para vender, quando ela, velhice, acaba mesmo por chegar, toda a sorte de aparelhos ortopédicos. Clint, próximo dos 90 anos (e ainda dirige e protagoniza, hélas!), desenvolve, na verdade, uma imensa reflexão sobre a velhice, que é terna, mas sobretudo pejada de contradições.

Correio de Droga é uma história formidável publicada pelo New York Times sobre um idoso que se torna correio de droga e obtém excelentes resultados e a confiança do cartel de latino-americanos que lhe paga as tarefas, as quais executa descontraidamente, tirando partido da inverosimilhança de desempenhá-las em idade tão avançada. Um velho a transportar droga numa carripana não é propriamente o foco da atenção das autoridades.

A interpretação de Clint é novamente impecável. Alguns dos diálogos, tirados de um argumento bem construído, são preciosos. No meio da trama está afinal um velho com problemas com a família, que o acusa de sobrepor o trabalho a todo o resto, cometendo faltas imperdoáveis. O idoso sai das dificuldades económicas com o dinheiro da droga e assim torna-se mais popular junto da família, de que se consegue reaproximar. É sobre esta teia de contradições que se move, com muito talento, este grande filme de Eastwood, o primeiro que protagoniza depois do espantoso 'Gran Torino'.

Clint Eastwood apresenta-nos uma visão desassombrada e atenta sobre a velhice e os labirintos de memórias, experiências e legados que o desenham. Filma com rigor, dando ao argumento uma dinâmica cinematográfica que encanta, mesmo nas partes menos mexidas da história. É, de facto, um grande cineasta.

O melhor filme do ano fala do inferno do racismo

(Fev 2019, publicado no diário O País)

Green Book, originalmente um roteiro de hotéis e lugares autorizados a negros no Sul dos Estados Unidos na década de 1960, deu o nome ao filme que arrebatou este ano o Óscar. Um afro-americano e um latino-americano aventuram-se nesse inferno racial

As audiências de Green Book naturalmente aumentaram. A diferença entre um bom filme que até pode passar despercebido e um que acaba de ganhar um Óscar para o melhor filme do ano são enormes. Green Book é um bom filme. E não apenas por ser um retrato cru e muito bem fotografado do racismo sulista nos Estados Unidos, lembrando o "apartheid" efectivo que ainda se impunha mesmo nos tempos do liberalismo de Kennedy, mas, sobretudo, porque a relação entre os dois protagonistas, um afro-americano e um italo-americano, é desenvolvida com muita mestria, pegando numa situação improvável que, de facto, aconteceu, pois o filme é baseado numa história real. O afro-americano, um pianista famoso, é culto, refinado, um talento que obteve uma educação excepcional. Também um solitário. O italo-americano vem do Bronx, um bairro pobre de Nova Iorque, ninho da colónia italiana, é pouco instruído, tem uma família tradicional que se multiplica em parentescos e distingue-se pelos hábitos rudes - é segurança em discotecas, evitando intimidades com a Mafia, que lhe é, naturalmente, quase 'familiar'. Os dois homens estão divididos pela cor da pele e pelo estatuto social. É sobre a fronteira que aparentemente os separa que Peter Farrelly construiu um filme muito interessante, narrando a complexa relação entre o célebre pianista Don Shirley (o papel desempenhado por Mahershala Ali) e o personagem incarnado por Viggo Mortensen. Têm ambos interpretações de tirar o chapéu.

Estas personalidades opostas - Viggo Mortensen torna-se motorista improvisado de Mahershala Ali - acabam por encontrar-se, no meio da atmosfera de terror delirante sulista. O pianista afro-americano sente-se isolado, pois a sua própria raça desconfia dos privilégios que tem. Desconfia de quem toca acompanhado de copos de whisky em cima do piano.

Decide empreender uma corajosa digressão pelo Sul profundo dos Estados Unidos, onde não o deixam frequentar hotéis para brancos, utilizar as casas-de-banho dos brancos, ou mesmo circular na rua a partir de uma certa hora. Arrisca-se a levar uma coça se entrar num bar de brancos. Isto, apesar de actuar para as mais selectas assistências brancas que, quando está no palco, o louvam. Ainda que de uma forma muito amena, o filme lembra que o inferno racial do Sul dos Estados Unidos é recente - e as feridas estão longe de sarar. Perdurou para além das marchas de Martin Luther King e não se comoveu com os discursos de John Fitzgerald Kennedy.

O italo-americano, que começa por cumprir um contrato que lhe garante o dinheiro de que precisa vai criando com o seu patrão músico uma forte cumplicidade. O aristocrata e o plebeu encontram-se nessa viagem pelo racismo, que se não surge com a violência que, na verdade, assumiu, descarna a sua essência de desgraçado absurdo. Uma cumplicidade que, depois de levá-la a lembrar-se do que foi uma sua parte em tempos chegados, tranquiliza a América.

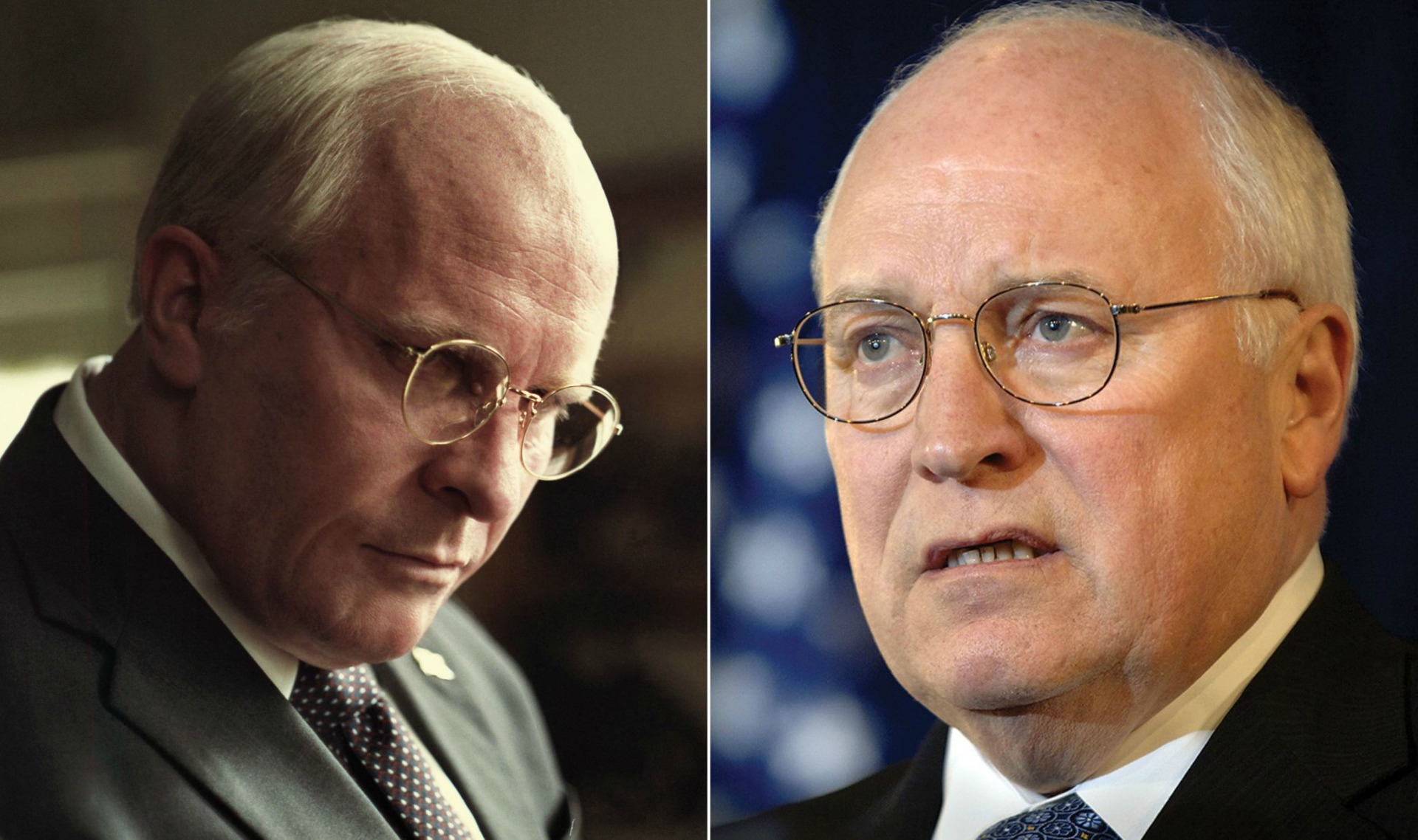

Os superpoderes de Cheney

(Fev 2019, publicado no diário O País)

'Vice' é um filme sobre Dick Cheney, o homem que preponderou na administração de George W Bush. Uma poderosa narrativa sobre o poder e a mentira

Dick Cheney e Donald Rumsfeld foram a face mais visível do poder norte-americano na era George W Bush, a que a vitória de Barack Obama pôs termo. Uma presidência marcada pelo ataque às torres gémeas do World Trade Center e pela invasão do Iraque e captura, humilhação e enforcamento de Sadadm Hussein, o que gerou um novo cenário geopolítico, com a ascensão do autodesignado Estado Islâmico, o Daesh.

Após o 11 de Setembro de 2001, os norte-americanos encetaram uma perseguição poderosa a Osama Bin Laden, que haviam apoiado para rechaçar a presença russa no Afeganistão. Todavia, a caça ao líder da Al-Qaeda, terá subitamente sido refreada quando se encontrava próxima do objectivo, quando o comando norte-americano desviou o esforço militar para a invasão do Iraque, sob o pretexto, apresentado como certeza categórica, de Hussein estar a desenvolver armas nucleares, o que foi, posteriormente desmentido pelos factos.

O 'eixo do mal', a expressão que George W. Bush utilizou, a primeira vez, a 29 de Janeiro de 2002, no seu Discurso sobre o Estado da União, para classificar os maiores inimigos dos Estados Unidos, englobava Iraque, Irão e Coreia do Norte. Os norte-americanos começaram pelo Iraque, contra a posição de Colin Powell, o general que fora chefe do Estado Maior das Forças Armadas de George Bush e se tornou secretário de Estado no consulado do filho, George w. Bush.

'Vice', de Adam McKay, narra o percurso nebuloso do homem mais poderoso do governo de George W. Bush, o vice-presidente Dick Cheney que, de parceria com o seu velho conhecido das lides republicanas Donald Rumsfeld, maquinou um embuste para justificar a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, o que não contou com o apoio de Israel, antes pelo contrário, a mudarem completamente o equilíbrio de forças nos Médio Oriente. Powell, antes da decisão da invasão perguntava: "e depois, como retirar as tropas e quem fica a governar o Iraque?". Foi, contudo, forçado a fazer uma declaração pública sobre a ameaça nuclear iraquiana, da qual segundo ele próprio, viria a envergonhar-se. Se a aventura iraquiana constitui uma aventura pesada para o mundo não deixou de ser deveras lucrativa para a empresa petrolífera onde Cheney e Rumsfeld tinham interesses.

O filme de McCay, protagonizado por um Christian Bale muito maquilhado e com uns bons quilos a mais, assinando, realizador e actor, a segunda colaboração desde a Queda de Wall Street, descreve, com um forte travo de sátira, o percurso de Cheney nos bastidores do poder norte-americano, até chegar ao cargo de vice-presidente, que só ganha relevância em caso de impedimento do presidente, procurando mostrar factos que lhe dão uma dimensão humana: a sua adolescência desvairada, a aceitação da homossexualidade da filha, que comprometeu a sua candidatura à condição de inquilino principal da Casa Branca, a sua relação de forte cumplicidade com a mulher, a sua deficiência cardíaca.

Nenhum destes detalhes apaziguam, no espectador, a péssima imagem com que fica sobre o biografado, que defende a supremacia do poder executivo em prol de interesses pessoais. Cheney, aparentemente um homem comum, utiliza o poder que reivindicou junto de George W. Bush antes de aceitar a função com frieza, astúcia e até alguma crueldade. É difícil, apesar do próprio argumento se expor ao contraditório, não ver no filme uma acusação generalizada da ala conservadora da política norte-americana e um libelo implícito anti- Trump.

'Vice', uma narrativa forte, bem construída, tem todos os condimentos da crítica liberal norte-americana, indo totalmente ao encontro das preferências ideológicas de Hollywood. Não surpreendem, pois, as nomeações, incluindo a de melhor filme, que leva para a cerimónia de atribuição dos óscares no próximo Domingo, dia 24. E também não constituirá surpresa para ninguém que arrebate umas quantas estatuetas. O filme de McKay é, e independentemente dos prémios que o consagrem, uma excelente narrativa sobre o poder e, em especial, sobre a lógica que modela o aquele que é exercido na mais poderosa nação do planeta.

Riddick, a ascenção

(Out 2013, publicado no semanário O País)

Riddick, o anti-herói que é a paixão de Vin Diesel, regressa dez anos depois, procurando reabilitar-se do fracasso que foi o segundo filme, o que, em certa medida, consegue e com um orçamento modesto. Poderá não agradar ao grande público mas não decepcionará os fãs

Vin Diesel, que ganhou larga notoriedade e uns bons punhados de dólares com a personagem que compôs de Dominic Toretto na saga Velocidade Furiosa não esconde a sua paixão por Riddick, o anti-herói futurista que combate as mais estranhas criaturas e adversidades. Teimou em fazer ressurgir Riddick no grande ecrã e para isso nem se furtou em abrir os cordões à bolsa, um lance arriscado após o relativo fracasso de As Crónicas de Riddick há dez anos. E, se este reaparecimento de Riddick - o nome original do filme a que, em português, se acrescentou um despropositado 'A Ascensão' - não dá corpo a um grande filme, consubstancia, pelo menos, um filme honesto. Não transige, por exemplo, nas cenas mais cruéis apenas para ampliar aos mais jovens o acesso à bilheteira.

Mas recapitulemos a estória da saga Riddick. Em 2000, ainda Vin Diesel era muito pouco conhecido, surgiu um filme independente de ficção científica aterrorizante feito com um magro orçamento e assinado por David Twohy: Apocalipse Mortal. Um 'dark movie' que se tornou rapidamente objecto de culto nos circuitos paralelos e no mercado de vídeo. Animados por este sucesso, Twohy e Diesel atreveram-se a um empreendimento de fôlego, assente num orçamento de USD 100 milhões: A Crónicas de Riddick, um filme que redundou num fracasso comercial, traduzido num prejuízo considerável para a Universal Pictures, comprometendo, aparentemente, a continuação da saga.

Só que Vin Diesel é teimoso e determinado. É um tipo que aposta no que acredita, o que é uma virtude cada vez mais rara nos tempos cinematográficos que vamos vivendo, marcados pela obsessão (lucrativa) em satisfazer o mainstream.

Assim, com um orçamento relativamente modesto, Vin Diesel retoma agora o personagem da sua eleição, num filme novamente escrito e realizado por Twohy, que procura repescar o que o filme original trouxe de melhor e emendar o pretensiosismo e os pecadilhos do segundo.

A Ascensão explica-nos, num ápice, o que se passou após o final de Crónicas, dando-nos conta que Richard B. Riddick, após ter sido aclamado líder dos Necromongers (uma raça que viaja através do espaço no encalce do Underverse, um espelho escuro do universo normal onde a morte não tem sentido) acaba por ser traído e abandonado pelo seu povo num planeta devastado e perigoso, envolto na escuridão. Aí tem de enfrentar criaturas medonhas, que se parecem com escorpiões gigantes. Quando uma terrível tempestade se aproxima, Riddick intui que no meio dela irromperá a pior das criaturas e decide expor-se, o que acaba por atrair os caçadores de recompensas que palmilham o universo à sua procura. Vê então na presença dos seus perseguidores uma oportunidade para fugir do inóspito planeta e dirigir-se a Furya, o seu planeta natal, onde procurará evitar que a população seja dizimada pelos Necromongers.

Riddick assenta por inteiro nos ombros de Vin Diesel, que passa largas sequências 'a solo', comunicando com criaturas digitalmente bem conseguidas. As cenas diurnas trazem-nos o cromatismo do primeiro filme e Thowi realmente esforça-se por apagar os erros cometidos no segundo. Não se trata de um relançamento de Riddick mas da correcção do que correu mal em Crónicas e de quase um remake de Apocalipse Mortal, deixando aquela sensação de se estar a revisitar algo.

Uma tentativa meritória que, longe de ser perfeita - os cenários CGI dão um ar demasiado artificial ao filme -, nos oferece um esforçado Vin Diesel a cumprir um exigente caderno de encargos e que, conservando a imagem de marca 'cool' do anti-herói, consegue fazer passar algum sarcasmo.

Este Riddick não é para todos mas não decepcionará os fãs da saga e de Vin Diesel.

O Planeta dos Macacos: A Revolta

(Out 2013, publicado no semanário O País)

É uma das grandes surpresas do ano cinematográfico este Planeta dos Macacos: A Revolta, em que não falta o impacto de espantosos efeitos visuais e a força da emoção. Matt Reeves faz um excelente filme de ficção, mostrando uma enorme confiança na tecnologia e nas potencialidades da estória

Já vai longa a saga Planeta dos Macacos, em que a Terra passa a ser dominada pelos símios após uma catástrofe epidémica ter dizimado a raça humana. O primeiro filme, a adaptação ao cinema por Franklin J. Schaffner do romance de ficção científica do francês Pierre Boulle surpreendeu, principalmente a antológica cena final, quando Charlton Heston, no papel de um astronauta sobrevivente de uma missão espacial que vai parar a um estranho planeta dominado por macacos falantes, que escravizam a raça humana, descobre o que resta da Estátua da Liberdade e que afinal fora parar ao planeta Terra no futuro. Na altura a mensagem do filme foi interpretada como um libelo anti guerra fria.

Em 2001, Tim Burton tentou a remake do filme de 1968 mas, infelizmente, sem grande sucesso. Na obra de Burton, de quem se esperaria muito melhor, o astronauta Leo Davidson aterra num planeta habitado por macacos inteligentes que tratam, tal como na ficção de Boulle, os humanos como escravos e, com a ajuda de uma macaca chamada Ari inicia uma rebelião.

Foi preciso esperar por uma prequela para a saga reganhar entusiasmo. Em 2011 Rupert Wyatt em Planeta dos Macacos: A Origem recua no tempo e esgravata o que se passou anteriormente aos eventos narrados por Boulle, o que faz com inegável sucesso. E tudo começou, conta-nos Wyatt, quando um cientista (Will Rodman, encarnado pelo actor James Franco,) procura descobrir uma cura para o mal de Alzheimer, que afecta inclusive o seu próprio pai. Cria a droga ALZ-112 que tem um efeito perene nos humanos (passado um tempo o corpo consegue produzir anti-corpos que anulam o efeito do medicamento) mas possuem um inesperado efeito sobre os macacos, nos quais causa uma neurogénese, aumentando o seu QI. Além disso, o efeito é hereditário. É assim que surge o chimpazé Caesar, dotado de poderes invulgares, que o cientista alberga e protege da curiosidade dos humanos. Caesar acaba por ser mandado para um abrigo, onde fica a conhecer os maus tratos infligidos pelos humanos à sua espécia. Organiza uma revolta de símios, na posse de uma droga ainda mais potente desenvolvida por Will que distribui pelos símios, que, após uma luta encarniçada com os humanos, conseguem fugir para um parque nos arredores da cidade.

É este o ponto de partida para O Planeta dos Macacos: A Revolta, que tem lugar uma década depois de o grupo liderado por Caesar se ter instalado na periferia da cidade (no caso S. Francisco), onde desenvolveram a sua comunidade, assente no apoio mútuo, onde não faltam casas, pontes e até uma sala de aula ao ar livre. Enquanto isso uma pandemia causada pelo mesmo vírus que tornou os símios inteligentes devasta a espécie humana, colocando-a em risco de extinção.

A sociedade símia vive em harmonia até ao dia em que um grupo de humanos sobreviventes os encontra e lhes pede ajuda para reactivar uma barragem hidroeléctrica que irá alimentar a cidade onde vivem os últimos humanos da região. Caesar, líder dos símios, apoia a ideia com algumas reservas mas há, tanto na parte dos macacos como dos humanos, quem alimente outras ideias, bem menos cooperantes. Koba, o macaco, persegue objectivos perversos de dominação e Dreyfus, o humano, tem por objectivo extrair dos macacos um antivírus que permita salvar os humanos, devolvendo-lhes a supremacia. De ambos os lados há que não acredite na possibilidade de coexistência de símios e humanos. A guerra é incontornável, não tanto por questões territoriais mas a salvaguarda do espaço, da família, da organização social das lealdades conduz inevitavelmente à guerra.

Matt Reeves, entregando o protagonismo precisamente aos que dão nome à trama, os macacos, faz um filme poderoso, uma excelente obra de ficção científica, perfeito tecnicamente, com efeitos especiais exemplares e também profundamente emotivo. É o caso de uma sequela que consegue superar o filme que lhe deu origem. Fossem todos os blockbusters deste nível... É um dos grandes filmes deste ano, que começa por lembrar 2001 Odisseia no Espaço e termina num ambiente de Guerra das Estrelas, Episódio IV. A interpretação de Andy Serkys por detrás da máscara, perfeita, de Caesar é merecedora de um Óscar. E adivinha-se uma sequela. Que venha!

Uma prova de resistência

(Ago 2015, publicado no semanário O País)

Douglas veste novamente a pele de um implacável ricaço que não olha a meios para atingir os seus fins e que, quando se sente ameaçado, reage com crueldade mortífera. O que não chega para compensar o cansaço que nos inflige a arrastada narrativa de 'À Prova de Fogo'. Quem é posta à prova é a nossa resistência

John Madec (Michael Douglas) é um milionário, que pertence à seita mais escabrosa da alta finança (prospera com um negócio de seguro de títulos especulativos que se prepara para impingir por uns largos milhões a uns chineses) que gosta de caça.

Contrata o jovem Ben (Jeremy Irvine), um jovem cravado de dívidas e impossibilitado de acompanhar a namorada até à universidade, como guia de uma caçada no deserto de Mojave, na Califórnia, Estados Unidos.

Mais velho mas, nem por isso, mais indefeso, desde logo Madec põe Ben 'no seu lugar'. É um colecionador e troféus arrebata-os na caça com a mesma facilidade com que os conquista na vida e vice-versa.

Só que Madec comete um erro e atinge mortalmente um velho prospector. Tenta então comprar a cumplicidade de Ben, para salvaguardar a sua reputação e os seus negócios. Bem, em princípio concorda mas a consciência do certo e do errado sobrepõe-se e tenta entregar Madec.

Quando este se apercebe da 'traição' recorre a todo o seu arsenal, (i) moral e material e decide desfazer-se de Ben, acossando-o sob as inclementes temperaturas do deserto. Priva-o de água, procurando livrar-se da incómoda testemunha do seu crime involuntário simulando uma 'morte acidental'.

Este 'À Prova de Fogo' ('Beyond the Reach' no original e aqui está mais uma tradução que não se percebe bem, até porque suscita confusão com outro filme com o mesmo nome) põe, do princípio ao fim, à prova as qualidades de Michael Douglas, como se tal fosse necessário. O filme recai todo ele sobre os ombros de Douglas que, não obstante ir avançando na idade, continua a mostrar-se capaz de compor muito bem o personagem do tipo implacável cuja ambição, ou mais propriamente cobiça - 'greed' - não tem limites, capaz de, para atingir os seus objectivos, espezinhar tudo que se lhe meta ao caminho.

Já sabíamos disso e nem era preciso transportar o insuportável manipulador financeiro Gordon Gekko de 'Wall Street' para o deserto de Mojave (Califórnia, EUA), apetrechá-lo com um Mercedes-Benz que parece um tanque, uma arma poderosíssima e uns irritantes 'ray-bans' amarelos para ficarmos a odiar mais este tipo de gente.

Até como 'thriller' 'À prova de Fogo' não é um filme que fique na memória, já que, no intuito de explorar até ao tutano as relações entre o poderoso financeiro que gosta de caçar e o seu improvável guia, a narrativa conduzida pelo francês Jean-Baptiste Léonetti (de 'Carré Blanc', 2011) arrasta-se penosamente atrás das impiedosas artimanhas de Madec. Torna-se mesmo aborrecido assistir aquele jogo de gato e rato, adivinhando-se, para mais, que o rapaz depois de todas aquelas terríveis provações, depois de torrar ao sol e de estraçalhar os pés, vai acabar por dar a volta à situação e pôr Madec em sentido.

A relação classista, levada ao extremo da humilhação, entre dois personagens não é propriamente uma originalidade em cinema e este filme não traz nada de particularmente relevante, limitando-se a extenuar o espectador com tanta maldade.

Jeremy Irvine até não se aguenta nada mal face à omnipresença de Douglas mas o dueto, talvez devido às fragilidades do argumento da autoria de Stephen Susco, que adapta ao cinema o romance 'Deathwatch', de Robb White, publicado em 1972, ou da extenuante aridez da narrativa, resulta um tanto frouxo.

'À Prova de Fogo' é sobretudo um filme que não traz nada de novo. E que cansa e muito.

'Vice', cidade sem regras e sem qualquer interesse

(Jun 2015, publicado no semanário O País)

'Vice - Cidade sem Regras' procura apanhar a onda dos filmes sobre a existência, ou não, de limites para a inteligência artificial. Fá-lo sem inspiração, desbobinando uma narrativa enfadonha por entre cenários que chegam a roçar o ridículo. Ainda não é desta que Bruce Willis se reabilita

Este até tem sido um ano pródigo na exploração cinematográfica da inteligência artificial e suas possíveis consequências, transportando-nos para a fronteira do que é propriamente humano, intrinsecamente, irredutivelmente, ou seja, daquilo que a fusão da robótica com a manipulação genética não conseguirá reproduzir? Ou conseguirá?

Será que os sofisticados androides do futuro que é cada vem mais já ali, ao virar da esquina, vão desenvolver sentimentos e cultivar memórias? Pois, temos assistido a filmes que abordam o tema com mestria, levando-nos a reflectir se, dentro mais ou menos tempo, estaremos dilacerados pela dúvida sobre as diferenças entre o que é autêntico e o que ´saiu de apetrechados laboratórios, em conhecimento e tecnologia.

Tivemos sobre o tema incursões brilhantes, com esse notável filme que é 'Ex-Machina' à cabeça. Já 2014 nos dera um portentoso 'Lucy', um originalíssimo 'Ela', que narra a estranha estória de um homem que se apaixonou por uma máquina, e 'Transcendence' que nos trouxe Johnny Depp na pele de um investigador na área da inteligência artificial. Este ano, o tema prolifera, talvez devido à profecia feita pelo físico britânico Stephen Hawking numa entrevista à rede britânica BBC, em Hawking defendeu que a tecnologia que permite a produção de inteligência artificial pode evoluir rapidamente e superar o homem. Cumpra-se ou não o vaticínio do célebre físico a verdade é que o tema se apoderou dos cineastas como uma febra. Assim em 2015, para além de 'Ex Machina' chegaram ou estão para chegar às salas filmes como Chappie (um pouco subestimado, a nosso ver), 'Vingadores: Era de Ultron', 'O Exterminador do Futuro: Génesis' e 'B.L.A.R.T.'. Todos com um traço em comum: exploram o que poderá acontecer a partir do dia em que robots poderão agir por conta própria, ora rebelando-se, ora afirmando-se como a última réstia de esperança para a sobrevivência da espécie humana.

'Vice - Cidade sem Regras' insere-se neste caudal de ficção científica centrada na tomada de consciência dos androides. Infelizmente. Pois trata-se de um subproduto dispensável, que cola desastradamente fragmentos de outras obras (às tantas parece um mix mal-amanhado de 'Westworld' e 'Blad 'Runner' e apenas confirma que Bruce Willis se encontra em queda livre enquanto actor, ainda que nem tenha uma presença significativa no filme.

'Vice' apresenta-se como uma cidade onde tudo é permitido, onde todas as regras são transgredidas, onde a impunidade é legal à custa do sacrifício dos androides, que são diariamente sujeitos diariamente a um 'reboot', a uma constante reinicialização, para limparem das suas memórias os tratos a que são sujeitos: assassinatos, sovas, violações. Vivem um contínuo 'loop', funcionando como uma espécie de 'saco de batatas' onde os humanos descarregam o stress e as frustrações. Mas, ainda pior que tudo isto, 'Vice' é profundamente sexista, eivado de um machismo irritante, que nem por nos irritar, nos poupa a uma inevitável soneca face a uma narrativa tão entediante.

A Willis, no papel de Julian Michaels, cabe mexer os cordelinhos todos. Os fantoches do séc. XXI chama-se androides e são manipulados por cordelinhos altamente sofisticados, pilhas de computadores, monitores e câmaras e, quando este arsenal já não chega, por armas de guerra da última geração. Michaels conta com a cumplicidade de algumas autoridades e sente as 'costas quentes' pois 'Vice' é, afinal de contas, um laboratório de ensaio para um projecto maior e muito mais medonho.

Tem um azar de uma das suas funcionárias 'robots' entrar em disfuncionamento, passando a lembrar-se do que aconteceu na véspera e, ainda mais perigoso, consegue ir buscar farrapos da modelo humana que inspirou a sua criação. E acaba mesmo por encontrar o seu criador.

Pelo meio disto tudo mete-se um polícia à moda antiga, fiel a princípios, persistente e duro, com uma imagem desarrumada que lhe dá um toque de actualidade e que desconfia do que se passa dentro de 'Vice'. Tem de confrontar com o chefe que, alinhado com os poderes que patrocinam a existência de 'Vice', não quer que ele meta o nariz no assunto. Mas a sua teimosia leva-o a descobrir os medonhos segredos da cidade onde tudo é permitido, desde que o 'bombo da festa' seja uma das lindíssimas androides que satisfazem os caprichos da humana clientela.

Os cenários de ficção científica são muito desequilibrados - há um flagrante contraste entre os exteriores, que nos oferecem paisagens disparatadas como prédios decrépitos a recortar no horizonte edifícios normalíssimos ou terrenos onde são plantados automóveis prontos para a sucata a fazer de tocha e os interiores, que se resumem ao que podemos imaginar tratar-se de um bordel pós-moderno ou a salas pejadas de informática em que os monitores, apesar de futuristas, ainda levam uma camarazinha empoleirada no topo. Alguns dos actores não percebem bem, tal a pobreza atabalhoada do argumento, o que andam ali a fazer, se um filme de ficção se um thriller policial da série B.

Aqui está um filme de ficção científica perfeitamente descartável.

Wolverine a solo

(Jul 2013, publicado no semanário O País)

A franquia X-Men vai sendo esticada, esticada até onde der (dinheiro) tal como as garras de Wolverine um dos seus heroicos mutantes mais populares, cujas origens são desbobinadas em mais um subproduto pirotécnico, ainda que com alguns apontamentos que entretêm, da indústria cinematográfica corrente

Os super-heróis da banda desenhada popularizados sob a chancela da Marvel Comics estão transformados num filão para uma indústria cinematográfica que aposta em investimentos de muitos milhões, convencida que a esmagadora maioria do público não quer outra coisa - e se calhar não quer mesmo - e que é esta a forma mais reprodutiva de assegurar que o 'show' e o dinheiro 'must go on'. Está completamente fora de causa fazer um filme decente, isso é indiferente, e até pode acontecer que, por força do acaso, destes investimentos resulte algo que se veja. O que importa fundamentalmente é garantir aos consumidores, que se querem aos magotes, que pagou por doses avassaladoras de efeitos especiais.

Isto é consabido e é preciso gostar muito de cinema e não haver mesmo mais nada de novo para ver para nos enfiarmos numa sala para arriscar em mais um produto X-Men, desta feita um Wolverine a solo com sabor a prequela - caramba, até se percebe, é mais difícil inventar algo de novo no futuro que enxertar no passado miudezas respigadas do que já se foi impingindo ao longo da franquia. Pelo que, vai daí, a franquia X-Men deitou mão ao seu mutante mais popular e pôs-se a vasculhar-lhe o passado

Ninguém se pode queixar dos pouco mais de 100 minutos de banho de assento enquadrado por acção ensurdecedora, efeitos especiais irritantemente recorrentes e uma banda sonora estridente e repetitiva - noutros tempos dir-se-ia que o ´disco' riscara ao fim da primeira hora de filme - a qual, voluntária ou irresponsavelmente, se torna obsessivamente omnipresente. Mas ninguém, de facto, se pode queixar, tendo em conta os precedentes, não só deste mas dos muitos filmes congéneres, de ir ao engano. E o espectador menos masoquista pode ser poupado ao pior se debandar da sala ao cabo de setenta e cinco por cento do filme - o que já justificará a relativa distracção propiciada pelo ingresso. Na primeira parte ainda se consegue gramar a narrativa sobre a origem de Wolverine e a coreografia empregue na recriação de diferentes épocas amacia o olhar e distrai. E mesmo o contraste entre o exotismo oriental, mais concretamente nipónico, e a parafernália tecnológica do filme acabam por revelar alguma originalidade. O pior fica guardado para a derradeira parte do filme, quando a imbecil e caríssima pirotecnia e a algazarra de personagens saídas de todo o tipo se soltam num acesso de histeria lucrativa - Hollywood acha que isto é que faz o filme pagar-se, abrindo, ao mesmo tempo, brechas por onde se escapem novas sequelas. Ou prequelas. Tanto faz: mais do mesmo.

É claro que, como vem sendo hábito em filmes que põem gigantescos meios ao serviço de uma suposta acção, esta é sempre contida dentro de certos limites, não vá a violência excessiva interditar a facturação propiciada pelo público mais jovem.

Wolverine chega a ser embrulhado na simulação de preocupações relativamente vagas e imberbes sobre o sentido da existência, perpétua no caso do imortal Wolverine, a complexidade do ser humano, os seus traumas, a condenação da solidão. Há, por outro lado, um toque de filme policial na trama familiar em que Wolverine se vê envolvido no Japão, bem como uma ténue originalidade nas cenas de luta corpo-a-corpo, já que o imortal super-herói se tem de confrontar com as artes marciais japonesas. Este kung-fu adaptado em função da destreza do herói mutante, que estica as unhas converto-as em espadas tal como um adolescente rebelde saca de uma navalha acaba por ter alguma graça. Também o rebobinar da estória, cheia de drama fraternal, de Wolverine/Logan (Hugh Jackman novamente e que, desta feita, se envolveu na produção) com o amigo de infância Victor (Michael - James Olsen), as duas personalidades que acabam por se confrontar mortiferamente, são suportáveis. Depois vêm as inevitáveis alusões à memória do género que, no paupérrimo argumento de David Benniof (Troia) e Skip Woods (Hitman), mais se parecem com remendos que com referências - Wolverine é vulnerável a balas de 'Adamantium', o material de que são feitas as garras que se tornaram a sua imagem de marca, tal como Super-homem vergava face à 'kryptonite' do seu planeta natal.

A realização do premiado (com um óscar para filme estrangeiro) sul-africano Gavin Hood, estreante nestas andanças de superproduções de super-heróis, prima pela mediania e é de suspeitar que a sua escolha para dirigir o filme terá muito a ver com a vulnerabilidade de quem lida com orçamentos bem mais modestos face às exigências comerciais dos estúdios da 20th Century Fox que, consta, impôs a repetição de várias sequências do filme.

A Criança Nº 44

(Out 2014, publicado no semanário O País)

Numa sociedade totalitária, sufocante, dominada pela paranoia colectiva, um quadro superior da polícia política tenta, contra a 'verdade' do estalinismo, por cobro às barbaridades de um assassino em série. Barbaridades cometidas dentro da barbárie

A maior virtude de 'A Criança Nº 44' assenta no facto de, sob o pano de fundo do terror estalinista dos anos de 1950 e sob o pretexto narrativo de uma investigação policial nos transmitir a atmosfera sufocante de uma sociedade envenenada por traições, delações, perseguições, conspirações maníacas que se entretecem a si mesmas, que se inventam e reinventam como expressão do medo na ausência de alguma linha que demarque a verdade e a mentira.

Um totalitarismo que se expõe nos seus interstícios, em que a suspeita e a traição minam qualquer réstia de confiança e onde se procura, acima de tudo, garantir a sobrevivência. Um mundo cruel e violento, inabitável e sem escapatória, em que a perseguição, a delação e a traição já não têm a ver com qualquer ameaça ao sistema político mas passaram a dominar as relações sociais, mergulhando-as numa paranoia colectiva. A ameaça que prepondera é o 'outro', seja ele quem for, desconhecido, familiar ou amigo.

Uma tão impiedosa quanto absurda máquina da denúncia tritura indiscriminadamente o tecido social, obrigando a sacrificar tudo e todos. Leo Demidov (Tom Hardy), um alto quadro do MGB, o antecessor do que veio a ser o KGB, vê-se na terrível situação de ter de investigar a mulher (a actriz sueca Nooni Rapace), com base na confissão sob tortura de um suposto espião. Uma investigação 'à partida' orientada para culminar numa denúncia, Leo, um agente experiente, sabe-o bem. Recusa o empreendimento e é destituído das suas funções. Como castigo o casal é enviado para a lúgubre cidade industrial de Volsk, onde lhe é atribuído um cargo subalterno às ordens do general Mikhail Nesterov.

Em Volsk é encontrada uma criança assassinada perto da linha de caminho-de-ferro, um crime que apresenta fortes semelhanças com a estranha morte, pouco tempo antes, em Moscovo, do filho de um amigo e colega de Leo na polícia política e que fora dado, oficialmente, como 'acidente'. O seu amigo e a mulher insistiram inicialmente na versão do assassinato do filho mas tiveram que desistir da ideia pois 'no paraíso não há assassinatos', de acordo com a ideologia oficial.

Leo consegue convencer o general e a mulher, que temem pela segurança dos próprios filhos, a encetar uma investigação do caso, descobrindo, aos poucos, que se tratam de crimes em série, os quais ocorrem sempre nas proximidades da linha férrea. As crianças são esventradas e são-lhes retirados órgãos, o assassino é um canibal.

Encontrado o fio da meada, o casal consegue convencer o general a regressar anonimamente a Moscovo para entrevistar uma eventual testemunha do assassinato do filho do amigo de Leo que, confrontado com a inesperada visita, entra em negação do que antes afirmara para não contrariar a versão oficial, que nega o assassinato. Qualquer tentativa de confronto com a realidade dos factos é sinónimo, no 'paraíso onde não há assassinatos', de grave divergência política, sujeitando o seu autor a pesadas sanções. O que se nega não é a oposição ao poder instalado é a própria realidade. O poder totalitário impõe a sua realidade e a sua verdade. Contudo, convencidos de que há um assassino em série à solta, Leo e a mulher estão decididos a contrariar o absurdo.

Construir um thriller policial trepidante em que o que atrapalha a investigação é a mentira urdida pelo totalitarismo é uma ideia interessante que o argumentista Richard Price adaptou, com energia mas de forma pouco cuidada e até mesmo um pouco atabalhoada do livro homónimo de Tom Tob Smith, que se baseia na história real do assassino em série russo Andrei Chikatilo, também conhecido como o Estripador de Rostov. Pena é que, de facto, o argumento deixe muitas pontas soltas no seu afã de conferir um ritmo frenético à narrativa.

A realização do sueco Daniel Espinosa (de 'Detenção de Risco'), à qual não é alheio o dedo da produção de Ridley Scott na criação de ambientes densos, cinzentos e esteticamente muito apelativos, cai na armadilha de algumas soluções precipitadas do argumento e recorre excessivamente aos planos curtos para conferir intensidade dramática à narrativa, o que não obsta a que não consiga bons momentos de tensão.

O filme não será porventura muito rigoroso no detalhe histórico (foi proibido na Rússia) mas isso não lhe retira originalidade na dissecação da teia totalitária estalinista.